Das Projekt „Europäische Erinnerungskultur(en)” (European Culture(s) of Remembrance) besteht aus sechs internationalen Veranstaltungen, die im Zeitraum 2025-2027 in sechs europäischen Ländern stattfinden. Der Auftakt der Reihe fand vom 21. bis 27. März 2025 in Deutschland statt.

Die Veranstaltungen im Rahmen des Projekts „Europäische Erinnerungskultur(en)“ verbinden Studienbesuch mit Austausch und Vernetzung unter Multiplikator*innen der historisch-politischen Bildung. Durch eine einwohige intensive Auseinandersetzung mit zentralen Themen der Erinnerungskultur in einem Land werden verschiedene Einblicke in die gesellschaftlichen und politischen Dynamiken vor Ort gewonnen. Gleichzeitig trägt ein intensiver Austausch untern den Teilnehmenden aus allen Ecken Europas zum Verständnis relevanter Trends in anderen europäischen Ländern sowie zur individuellen Reflexion gesellschaftlicher und politischer Dynamiken im eigenen Land bei.

Die im Seminar gewonnenen Erkenntnisse sollen die Teilnehmer*innen dazu ermutigen, neue innovative Methoden in ihrer beruflichen Arbeit auszuprobieren. Ebenso sollten das gegenseitige Lernen und die Vernetzung unter den Teilnehmenden zur Planung ihrer zukünftigen Aktivitäten beitragen. Der geplante Zeitraum der Projektumsetzung ist 2025-2027.

Die Auftaktveranstaltung in Deutschland versammelte 25 Teilnehmer*innen aus 13 europäischen Ländern. Der Projektidee folgend bot das Seminar nicht nur einen Überblick der zentralen Themen in der deutschen Erinnerungskultur, sondern auch einen Einblick in die themenbegleitenden Kontroversen.

Der erste Teil des Seminars fand in Thüringen statt. Den Beginn des Seminars im Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) bezeihneten die Kennenlernenaktivitäten, die Vorstellung des Programms sowie die Einführung in das Seminarthema.

Am Samstag, 22. März, besuchten die Teilnehmenden das im Mai 2024 in Weimar eröffnete Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Die von Museumsvertretern geführte Ausstellungsbesichtigung diente als guter Ausgangspunkt für ein späteres Gespräch mit dem Direktor des Museums, Dr. Daniel Logemann. Dabei wurden die öffentliche Wahrnehmung der Ausstellung sowie die Frage der allgemeinen Präsenz des Themas in der deutschen Erinnerungskultur besprochen.

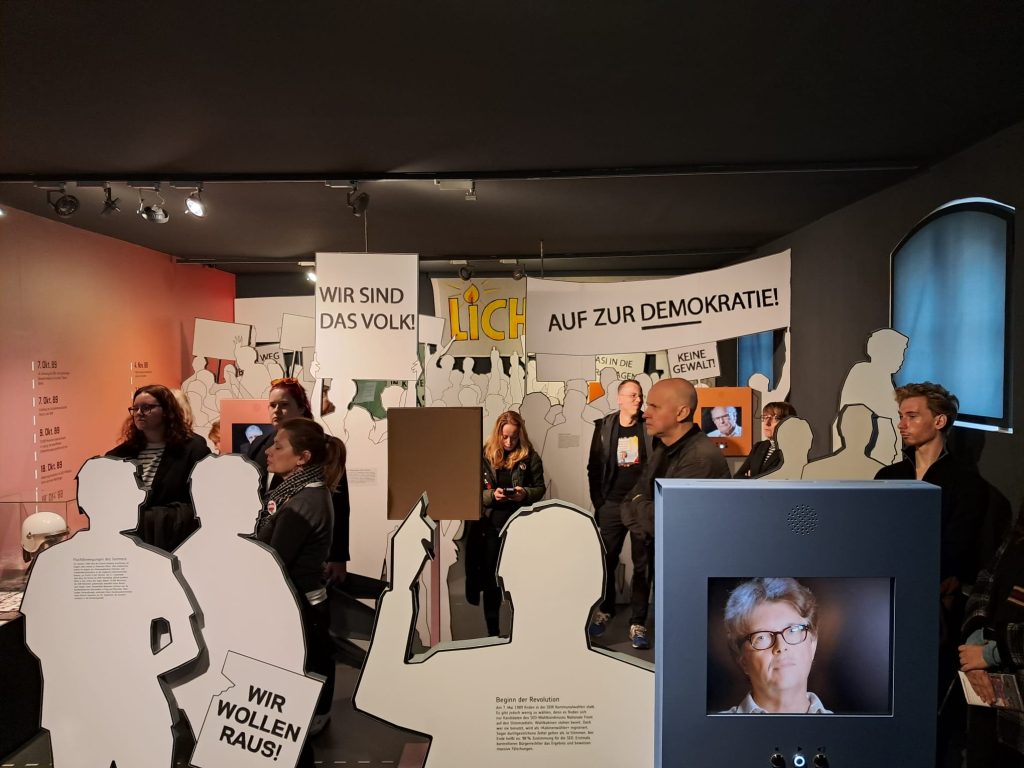

Am Sonntag, 23. März, wurde die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt besucht. Im ehemaligen Gefängnisgebäude, in dem zu DDR-Zeiten eine Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit untergebracht war, befindet sich seit 2013 die Dauerausstellung mit dem Titel „Haft I Diktatur I Revolution: Thüringen 1949–1989“. Im Rahmen der Führung und des folgenden Gesprächs mit Judith Mayer, der stellvertretenden Gedenkstättenleiterin, erhielten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der Einrichtung. Am Nachmittag erkundeten die Teilnehmer*innen die Landeshauptstadt Thüringens mit dem multimedialen Guide zum Thema „Orte der Friedlichen Revolution in Erfurt“.

Am Montag, 24. März, wurde das Programm in Berlin fortgesetzt. Marc Wrasse, Kurator für Bildung und Vermittlung bei der Stiftung Humboldt Forum, führte zunächst die Gruppe durch das imposante Humboldt Forum. Nach einer kurzen Vorstellung der Geschichte des Ortes und der aktuellen Aktivitäten der Institution wurde auch auf die Kontroversen eingegangen, die den Bau des Forums sowie die Gestaltung seiner Umgebung seit Jahrzehnten begleiteten.

Die Auseinandersetzung mit dem Projektthema im Humboldt Forum wurde mit einer thematischen Führung im Ethnologischen Museum fortgesetzt. Der Rundgang zum Thema „Koloniale Präsenz“ bot einen spannenden Einblick in die praktischen Herausforderungen und Leistungen der Dekolonisierung des Museums sowie der öffentlichen Räume und Erinnerungskultur im Allgemeinen.

Am nächsten Morgen, dem 25. März, besuchte die Gruppe die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Katharina Hochmuth, Leiterin des Arbeitsbereichs Schulische Bildungsarbeit, stellte die Einrichtung, ihre Aktivitäten und Programme vor. Als nur ein Beispiel unter vielen von der Stiftung geförderten Aktivitäten konnte man vor Ort die Posterausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ ansehen.

Am Nachmittag wurde das Programm mit einem Besuch im Dokumentationszentrum “Flucht, Vertreibung und Versöhnung“ fortgesetzt. Die Führung durch die Ausstellung und die anschließende Diskussion mit Institutionsvertreterinnen boten Raum zum Austausch über ein weiteres kontroverses Thema der deutschen Erinnerungskultur: die Flucht und Vertreibung der Volksdeutschen aus Mittel- und Osteuropa während und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Programm am Mittwoch begann mit einem Besuch der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Beim Einführungsvortrag im Dokumentationszentrum stellte Florian Kemmelmeier zunächst alle Gedenkstätten für die Opfer des NS-Regimes vor, die sich im Zentrum Berlins befinden. In der Ausstellung im Dokumentationszentrum konnten sich die Teilnehmenden im Anschluss über die Orte des Erinnerns an die Massenverbrechen an Judinnen und Juden europaweit informieren. Im Rahmen des geführten Stadt-Rundgangs „Berlin als Erinnerungslandschaft“ besichtigten die Teilnehmer*innen das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen sowie das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas.

Das Nachmittagsprogramm am 26. März wurde mit einem Besuch der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) fortgesetzt. Nach der Kurzvorstellung der Institution und ihrer Entwicklungsetappen wurden die Aktivitäten der Bundeszentrale am Beispiel zweier Projektgruppen dargestellt. Hannah Zimmermann, Referentin der Projektgruppe NSU-Komplex, sprach über die Anstrebungen ein Dokumentationszentrum zu gründen, das die Sichtbarkeit des gegenwärtigen rechtsextremen Terrors und seiner Opfer in der deutschen Erinnerungskultur stärken würde. Ihre Kollegin Carolin Savchuk, Referentin der Projektgruppe Mittel-, Ost- und Südosteuropa, stellte im Anschluss die aktuellen Aktivitäten der Bundeszentrale mit einem Bezug zu erwähnten Regionen vor.

Das erste Seminar im Rahmen des Projekts „Europäische Erinnerungskulturen“ endete mit einer Abschlussrunde. Nach sechs intensiven Tagen der Auseinandersetzung mit der deutschen Erinnerungskultur hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ihre Gedanken und Eindrücke noch einmal darzulegen. Die abschließenden Worte der Teilnehmenden betonten ihre Zufriedenheit mit dem Seminar sowie ihren Wunsch, an einer der zukünftigen Projektaktivitäten teilzunehmen.

Das nächste Seminar im Rahmen des Projektes “European Culture(s) of Remembrance” findet vom 6. bis 12. September 2025 in Kroatien statt, mit einem ähnlichen Zugang zum Thema Erinnerungskultur wie beim gerade abgeschlossenen Seminar in Deutschland. Der Aufruf zur Bewerbung und das Seminarprogramm werden im Mai bekannt gegeben.

Das Projekt „Europäische Erinnerungskultur(en)“ wurde von Markus Rebitschek (EJBW, Weimar) und Boris Stamenić (Retrovizor, Zagreb) konzipiert. Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt.